Strategie "evidence-based" per soluzioni spaziali alternative

/I progettisti hanno da decenni capito l'importanza del dato scientifico per dare una validità oggettiva e non arbitraria allo spazio costruito. Abbiamo già parlato di come le neuroscienze abbiano dato, e continuino a dare, un forte contributo al filone dell’evidence-based design.

In questo momento però si sente il bisogno di un ulteriore supporto di dati attendibili, perché l’avvento della recente pandemia rende centrale il concetto di benessere legato alla salute fisica e alla sopravvivenza.

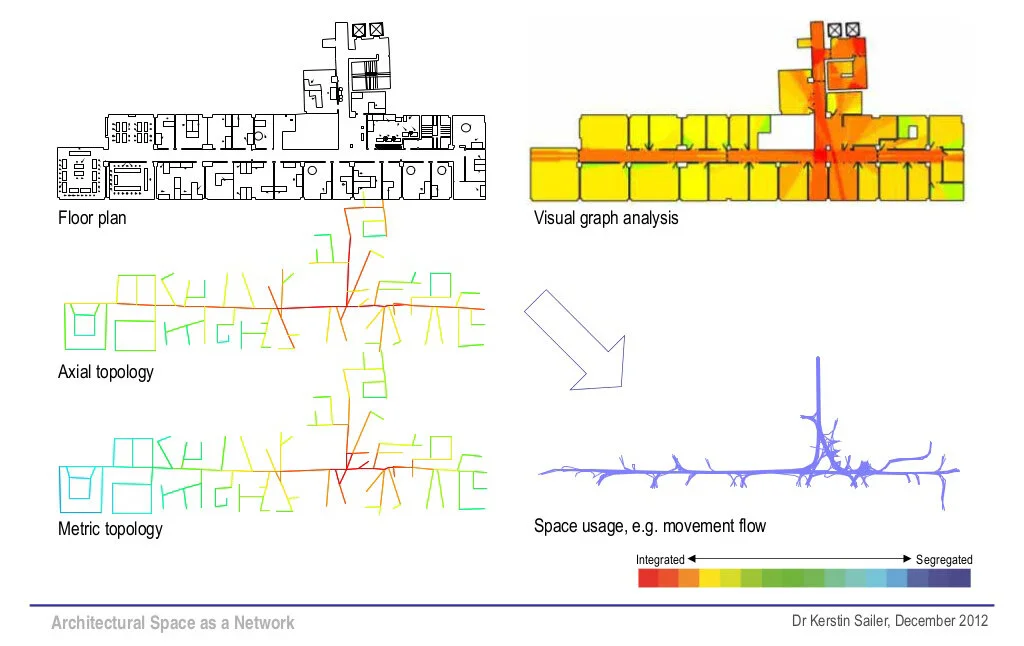

La Space Syntax è disciplina che nasce come strumento di progettazione in scala urbana, per prevedere e valutare le complesse relazioni tra la società e il tessuto del territorio, e che ultimamente sta dimostrando di essere uno strumento affidabile anche nel campo della progettazione architettonica e degli interni.

Questa nuova disciplina eredita i temi della ricerca di Kevin Lynch appartenenti al secolo scorso, facendosi interprete di quella già dimostrata sua diffidenza nei riguardi di “una astrazione intellettuale della cultura umanistica”, e della “limitazione all’ambito interpretativo o descrittivo e l’incapacità di tradursi in reali suggerimenti di lavoro” (1).

Lynch, infatti, aveva già intuito che l’assetto formale della città è sì un fenomeno estetico, ma soprattutto il risultato di un fenomeno umano e naturale che si riconduce alla sua esperienza percettiva. Ed è proprio sull’analisi sull’esperienza visiva, legata alle connessioni e alle percorrenze dello spazio stesso, che si imposta questa nuova tecnica analitica.

La Space Syntax nasce come approccio di mera lettura dello spazio capace di semplificare la complessità, di discretizzare il caos fenomenologico, e di tradurre in numeri, codici, grafici quelle che sembrerebbero caratteristiche qualitative e descrittive. La disponibilità di dati piuttosto che di valutazioni descrittive e soggettive, è molto rassicurante dal momento che c’è molta esigenza di affidabilità nelle previsioni, nelle valutazioni e decisioni da prendere.

Per comprendere l’importanza dell’approccio sintattico dello spazio bisogna partire dal postulato che le configurazioni spaziali di un edificio contengono molte più informazioni di quello che siamo abituati a scorgere, e che fattori quali partizioni, corridoi, accessi da un compartimento ad un altro definiscono non solo configurazioni planimetriche e distributive, ma stabiliscono delle relazioni di vantaggio o di svantaggio tra utenza e spazio e rispetto ad un determinato obiettivo. Se l’obiettivo cambia è possibile che vantaggi si trasformino in svantaggi, e viceversa. Cio’ che rimane uguale è il dato che quantifica, che descrive le relazioni e le gerarchie, e che lascia al progettista la scelta di virare verso un tipo di interpretazione o l’altro.

Kerstin Sailer, un’architetta-sociologa ricercatrice alla Bartlett School of Architecture di Londra, che si interessa dei comportamenti umani negli edifici, sottolinea che questo approccio numerico non è parte di una scienza esatta ma è una metodologia che può essere di grande supporto alla progettazione tradizionale, senza sostituirla integralmente.

L’elemento base dell’approccio è l’isovist, un poligono bidimensionale (potrebbe anche essere tridimensionale) la cui area, ottenuta dalle proiezioni di un punto scelto in determinate direzioni, esprime le caratteristiche del punto scelto rispetto alla visibilità, al controllo, alla connettività con il contorno, sia in forma attiva che passiva. I numeri legati alle caratteristiche di questi grafici esprimono tendenze che acquisiscono accezioni negative o positive dipendentemente dagli obiettivi e dalle finalità dell’analisi.

Questo approccio si basa sulla consapevolezza che lo spazio costruito è complesso e profondamente dinamico, e non perché è trasformabile strutturalmente, ma perché cambiano le percezioni rispetto ad una stessa situazione, oppure perché si trasformano i valori di riferimento e le priorità.

Da https://www.slideshare.net/kerstinsailer

La figura adiacente è tratta da una ricerca del 2012 su un edificio destinato al lavoro di ricerca, ed evidenzia come l’inserimento di un attrattore, cioè un distributore del caffè, in un’area emarginata del piano (punto C), sia capace di trasformare i pattern di movimento, e rivitalizzare accessi a stanze altrimenti nascoste. Questo prova che gli occupanti di un edificio seguono un criterio di traffico non solo legato alle funzioni programmate, ma anche alle opportunità indotte da interventi postumi.

Attrattori o repulsori, aperture o barriere, divisioni di flussi o convergenze, sono alcuni criteri di codifica che aiutano a controllare la complessità. Stiamo parlando di un’analisi della struttura spaziale che può analizzare fattori eterogenei a monte di micro dinamiche, e mettere in relazione i drivers psicologici e comportamentali derivanti dall’environmental psychology con gli aspetti più funzionali e tipici dello Space Syntax.

A tale riguardo un esempio importante è lo studio pubblicato nei Proceedings del Space Syntax Symposium nel 2017, che riguarda l’analisi e il confronto tra più layout di coffe bar. In questo studio si incrocia la teoria psicologica del Prospetto-Rifugio - accreditata anche dal design biofilico - con l’attrattore spaziale rappresentato da una bella vista e la preferenza del tipo di seduta .

Si è notato come, in alcune specifiche situazioni, la scelta della posizione che offre maggiore controllo unitamente a una maggiore privacy, risulti prioritaria rispetto alla maggiore piacevolezza del luogo e/o alla comodità del tipo di seduta.

Naturalmente ogni tipologia di edificio definisce le priorità e gli obiettivi dell’analisi e degli interventi.

Per gli ospedali la chiave di lettura fondamentale è il controllo dei flussi per ridurre le probabilità di contagio, e quindi separare i tragitti tra diversi membri dello staff e consentire, simultaneamente, la comunicabilità a distanza e in tempi veloci. Nei tribunali, invece, la vicinanza fisica non è poi tanto un punto critico quanto la possibilità che le fazioni opposte abbiano di comunicare o solo di incrociare gli sguardi.

In questa nuova realtà post-pandemica, che impone anche nei luoghi di lavoro regole progettuali antitetiche a quelle precedenti, quali il distanziamento e le nuove misure di sicurezza, tecniche analitiche basate sui dati, capaci di rivalutare il potenziale sociale e comunicativo di uno spazio e di promuovere un rinnovato senso di fiducia, sono di grande aiuto. I numeri, si sa, sono dati rassicuranti di supporto nelle previsioni e per le decisioni da prendere, quindi disporre di un approccio scientifico, che ci aiuta a anticipare i movimenti, le aspettative ed i comportamenti degli utenti in modo non meramente descrittivo, è di sicuro un grande vantaggio.

I luoghi lavorativi ora più che mai sono principalmente opportunità di collaborazione e confronto, soprattutto in vista di un coordinamento con il lavoro svolto da casa. L’approccio sintattico progettuale potrebbe essere di grande aiuto per non lasciare che nuovi requisiti per la sicurezza ci riportino indietro al concept rigido della compartimentazione.

Nota1. Tratto dall'introduzione di Gian Carlo GUarda in "L'immagine della città" di Kevin Lynch.